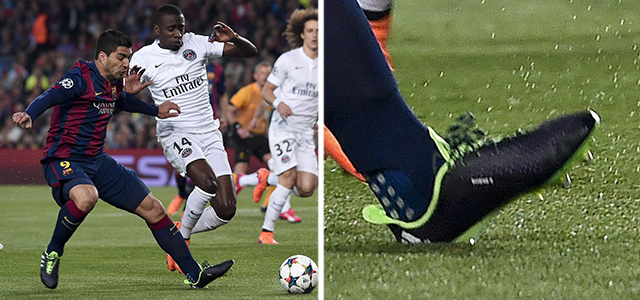

Two days before the UEFA Champions League quoter final 2nd leg, Adidas unveiled the new knit football boots - Adidas Primeknit 2.0 with the same out-sole with F50. It looks way better than the first Primeknit football boots called the Samba Primeknit in 2014 however their product quote 'the best fitting football boot in the world' sounds a over exaggerated for me.

Three years ago right before the London Olympics 2012, Adidas experimentally launched the first Primeknit running shoes following the Nike Flyknit Racer. However, it was obviously ell-quipped.

As of now, Primeknit collections don't make their business. But, today we saw that several Adidas players were wearing these latest knit boots at the most important match for them.

The biggest competitor for three stripes, Nike is currently challenging high-cut design with the silo of Mercurial and Magista in football boots business. On the other hand, Adidas decided to continue to keep pushing classic low-cut design. Although the Primeknit 2.0 will be dropped only 10,000 pairs as the exclusive boots, it's worth to see how these low-cut design knit boots make an impact in the market and competitive athlete world.